来源

作者:孙清淮(原中共商亳鹿柘县委书记)

前言:商亳鹿柘县成立于1946年10月,是我党在解放战争时期在两省四县交界地区设立的一个民主政权,位于河南商丘以南、柘城以东、鹿邑以北、安徽亳县(今亳州市谯城区)西北,是国民党统治的一块白区。经过两年多艰苦卓绝的武装斗争,逐步建立了十个区、七十多个乡的政权,约30万人民。其间,共有250多位同志为中国人民的解放事业献出了宝贵的生命。1949年2月,商亳鹿柘县撤销,圆满完成了光荣的历史使命。

【原中共商亳鹿柘县县委书记孙清淮】

淮海战役是中国解放战争史上一次伟大的具有决战性的战役,从1948年11月6日开始,到1949年1月10日胜利结束,打了两个多月。

在淮海战役打响以前,我商亳鹿柘县北部几个区,仍然遭到商丘交警总队和商丘、柘城、亳县敌人的不断进犯,我县区乡武装与敌人的战斗还是很频繁的,全县总的斗争形势还是比较艰巨的。当上级党和政府号召支援淮海战役的通知到达我县时,我们马上就开会传达部署。县委、县政府当时就向全县提出:“要全力以赴,不惜倾家荡产,支援淮海战役”。全县人民在县委、县政府领导下,很快组织了支前指挥部,开展了紧张的支前工作。

【淮海战役支前民工担架队,图源网络】

组织担架队,奔赴前线,抬运伤员

全县先后动员组织了几批担架队,共组织近2000副担架、群众上万人,配以县、区、乡干部率领。县委副书记郑道宗同志等曾多次带领担架队奔赴永城前线。前线生活虽然艰苦紧张,但党员干部均争着要领担架队去前线支援战争,群众也是争着要去抬担架。这就是当时党员、干部和群众的精神状态,越是艰苦越上前!

大力支持粮面

肖县、永城前线,解放军加上支前的干部、民工,队伍不下一百几十万人。吃饭是一件大事,这是我军能否打胜的基本保证之一。地委、专署要我县送永城前线15万斤面粉,我们马上组织各区、乡、村干部动员群众一起动手,当时全县可以说家家户户磨面忙。

对磨好的面,县里要求由各区、乡派干部带领民工运送。起初用太平车、拖车,接着用骡、马、驴驮着运送,后因天冷雪雨路滑,沿途吃、住困难,就改用人扛的办法运送。我县从枣子集到永城有150华里,有的区乡远达200多华里,沿途起初还有喝水和煮饭的地方,以后连烧柴也没有了,送面的只有带干粮和饮水了。有时忍着饥、渴也要把面送到永城。日日夜夜,风雪无阻,真像一条斩不断的钢铁运输线。

【淮海战役支前民工用人扛的方式为前线运送粮食,图源网络】

当我们接到通知不要向前方送面的时候,我们统计全县已运送了30余万斤,超额一倍完成了任务。当时我们在永城设立了面站,由张渭田、孔庆荣等同志在那里负责。他们也是日夜奔忙,倍极辛苦的。

支援国际和平医院

白求恩国际和平医院是中原野战军的医院,有众多的医务人员和医疗器械,还有不少伤病员。淮海战役期间,中原野战军包围了黄维兵团以后,国际和平医院就搬到我县南部几个区驻扎,伤兵也不断增加。我县、区、乡在生活上尽可能给以好的供应,使伤员尽快地恢复健康,早日投入战斗。

一天,我县忽然接到国际和平医院通知,说前方司令部要医院迁往柘城西各县驻扎,今晚就行动,请县政府给准备太平车5000辆、担架500副,以便转移。这是一桩大事。我一面请人与医院联系,摸清具体走的时间和去向,一面通知各区马上动员各乡、村按任务动员大车和担架,派干部率领,使医院今晚安全转移。

这一夜,全县特别是安溜、魏岗、高口、枣子集、张集等区,从领导到干部、群众搞担架、太平车等,是最紧张最繁忙的一夜,是最沸腾的一夜。就这样在一夜之间,动员组织了几千辆大车、几百副担架,在太阳刚要露红的时候,把国际和平医院全部送走了,圆满地完成了转移任务。

【芦庙子战斗遗址】

芦庙子歼灭战

淮海战役在激烈地进行着。全县人民正紧张地忙着支前工作。1948年11月8日,忽然接到分区司令部的通知,调我县大队到永城分区司令部接受新的任务。同时,还告诉我县,孙元良兵团已于12月6日从永城东北李石林一带突围,有向亳州方面逃窜的迹象,要密切注意。

根据这一情况,我除马上通知县大队务必于12月9日上午赶到沈柳行支前指挥部外,还对县大队传达了分区司令部调县大队的命令,并对副大队长李跃、副政委刘超和全体指战员当面交待了敌情,说孙元良部队已突围,很有可能向亳州方向逃窜;今天县大队前去永城,要提高警惕,随时准备战斗,还勉励大家到永城要更好地完成上级交给的各项任务,为人民立新功。

上午9时许,部队即出发了。在下午1时左右,县大队骑兵送来了副政委刘超的信。我看了信和听了骑兵口头讲的情况,知道在芦庙子遇上了敌人突围部队,已将敌人全部歼灭了,但副大队长李跃同志不幸牺牲了,部队现在芦庙子待命。我把工作稍加安排后,立即随骑兵去芦庙子。

在芦庙子听了刘超副政委和大队供给股丁汉卿股长汇报后,知道这股突围的敌人清早才到芦庙子,一部分敌人进街里找吃的,还有一部分敌人在芦庙子北头庙院内外等处。我军发现敌情后,决定坚决消灭之。部队经过简短动员,即兵分两路,由李跃同志带一连向庙院内外敌人进攻,由刘超同志率领二连、三连、大队部、机枪排、骑兵班,从西边、南边直接攻占芦庙子街。

由于街上敌人乱了建制,很多没有枪支,有枪的也没有战斗力,一见我军到来,一部分敌人便很快成了俘虏,一部分敌人逃到芦庙北头几户人家住的一个大院内。芦庙街上敌人被解决后,部队迅速挺进到北门外,与一连便形成对北门庙院和李营、李园敌人的包围。

这股敌人有武器,也有组织领导。这时李副大队长向敌喊话,进行政治攻势,劝其放下武器投降,我们优待俘虏。但敌人不听,对着我正喊话的李跃同志开了枪。李跃同志当场壮烈牺牲。李跃同志的牺牲,激起全大队指战员的无比愤怒。副政委刘超一面命令一连将李跃同志尸首保护好,一面组织向敌人进攻:命令一连用火力控制庙院子,防止敌人向西向北逃跑;骑兵班迂回到敌人的后面,防止敌人回头逃跑;三连、大队部、机枪排占领北圩墙,用轻重机枪等武器向敌人猛烈射击,掩护二连向敌人进攻,狠狠地打击敌人。

这时敌人看到他们被包围了,听到我火力很猛,有重机枪声,不敢再打,乃打起白旗,表示投降。我们也停止射击,继续喊话。接着,敌人出来一个代表,说他姓王,是文书,问我们是哪一部分。那时,我县大队一身草绿色军装,军容整齐。丁股长答道:“我们是华东野战军第三纵队尖兵营。大队人马很快就到,你们不投降是逃不了被歼灭命运的。我军宽大政策,优待俘虏。”姓王的说“你们推出代表,咱们谈判吧!”咱们刘副政委就叫钱英参谋当代表,同姓王的进行“火线谈判”。

钱英参谋向姓王的交待政策说:“我军一向对俘虏是宽大政策,是优待俘虏的,只要放下武器投降,一不杀头,二不搜腰包。”姓王的说:“我不信,你得发誓赌咒才行”。钱参谋就发了誓,赌了咒。接着刘超副政委又与之谈判,交待政策。姓王的觉得是真的了,回去一说,敌人这才投降。

当天下午,我对俘虏讲了话。我讲解放战争的胜利形势,讲我党我军优待俘虏的宽大政策,并号召蒋军官佐自动报名出来,给予优待。讲完话以后,我刚从庙院出来,不料跟我出来一个蒋军当兵的,说:“你叫当官的出来!哪个愿意出来?这样讲不行。这里边有个副军长,名叫李家英,手里拿着一支卡宾枪,跟你们参谋到街里去了。”我心里想,你不已经讲了吗?当时我没注意这个人,没能很详细地向他了解情况,这个人可能是个进步分子,可惜我忽略了。

晚饭后,黄昏时分,我和副政委刘超同志,率领全大队指战员在芦庙子北门外刚埋的一座新坟面前,怀着十分沉痛的心情,来悼念我们的副大队长李跃同志。李跃同志是个好党员、好干部,他是为人民解放事业牺牲的,他的一生是革命的、光荣的一生。人民将永远怀念他。

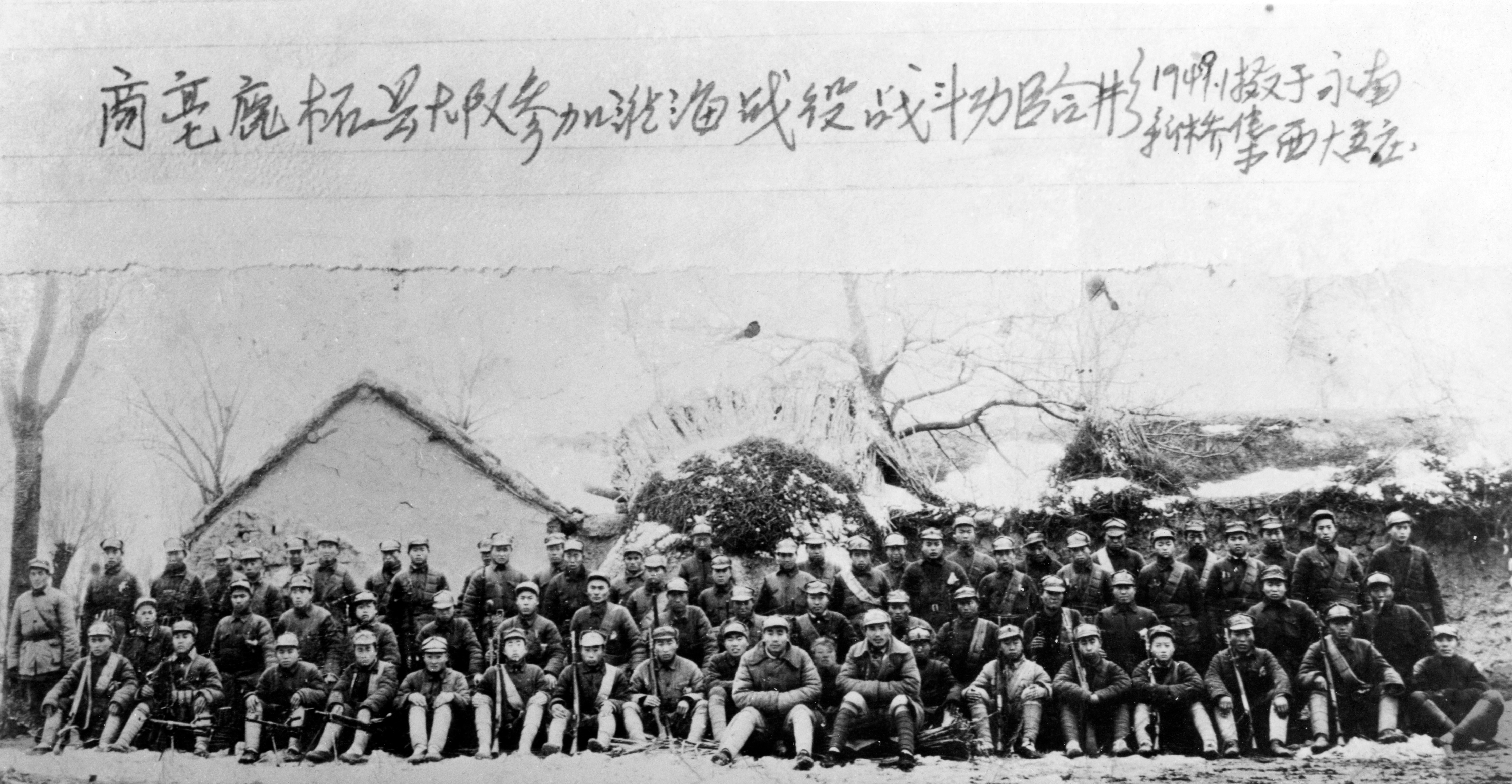

【1949年1月,商亳鹿柘县县大队副政委刘超(左一)、县大队副大队长等人在淮海战役前线留影】

晚上,在大队部里,我见到了钱英参谋,也见到了跟钱参谋一起来的那位蒋军副军长。我故意问他:“你叫什么名字?”他说:“姓王,叫王××。”“你干什么?”我问。他说:“当文书。”我说:“对不对?”他说:“对。”我马上严肃起来说:“不对,你的名字叫李家英!”

当他听了这句话后,非常震惊,知道已隐瞒不住了,便说:“你们的参谋已允许我回家。我家有老母,整天倚门望我,你得放我回去!”我说:“我这个小小县长,无权放你,你到前方找刘伯承司令去吧!”他失望地坐在那里。谈到他的情况,说他哥哥李家钰创建了47军,他哥死后,军长本应由他担任,但蒋介石不信任他,叫他干个副职。他对蒋介石很不满意,对国民党也认为腐败透顶了。谈到突围,李家英说:“那天晚上,我看到孙先生(指孙元良)的车子行动了。我问先生到哪里去,先生不答,我们就跟着突围出来了。”谈到形势,他说:“国民党非失败不可了。”最后,我叫他开个官佐名单,好从优待遇,他很茫然。

经过两天对俘虏的审查了解,基本摸清了情况:大多为16兵团47军的,有少数是兵团部和41军的;校级军官有13人,还有十几名尉官。

这次战斗共俘敌300多人,其中有47军少将副军长李家英以下官佐二三十人;缴获美式轻机枪20余挺,美式步枪100多支,迫击炮、六零炮等6、7门,卡宾枪、汤姆式、加拿大等近战武器10余支,各类短枪20余支,战马10余匹,还有其他军用物资等。这是一次很大的胜利。

第三日(12月11日)上午,我县大队押着俘虏,踏着冻土,迎着寒风,继续奔向永城前方!

【商亳鹿柘县大队参加淮海战役,共有68人被评为战斗功臣】

民兵活捉敌军长胡临聪

在芦庙子处理完俘虏、送走县大队以后,我带着两个骑兵走在回枣子集的路上。走到王天乙庄附近时,张集区三台楼的民兵排长王克进等八位同志,老远就高声大叫,迎头赶来,到了跟前对我说:“县长!我们抓了两个逃兵,这两个就是……”我说:“你们任务完成得很好,交给我吧!”

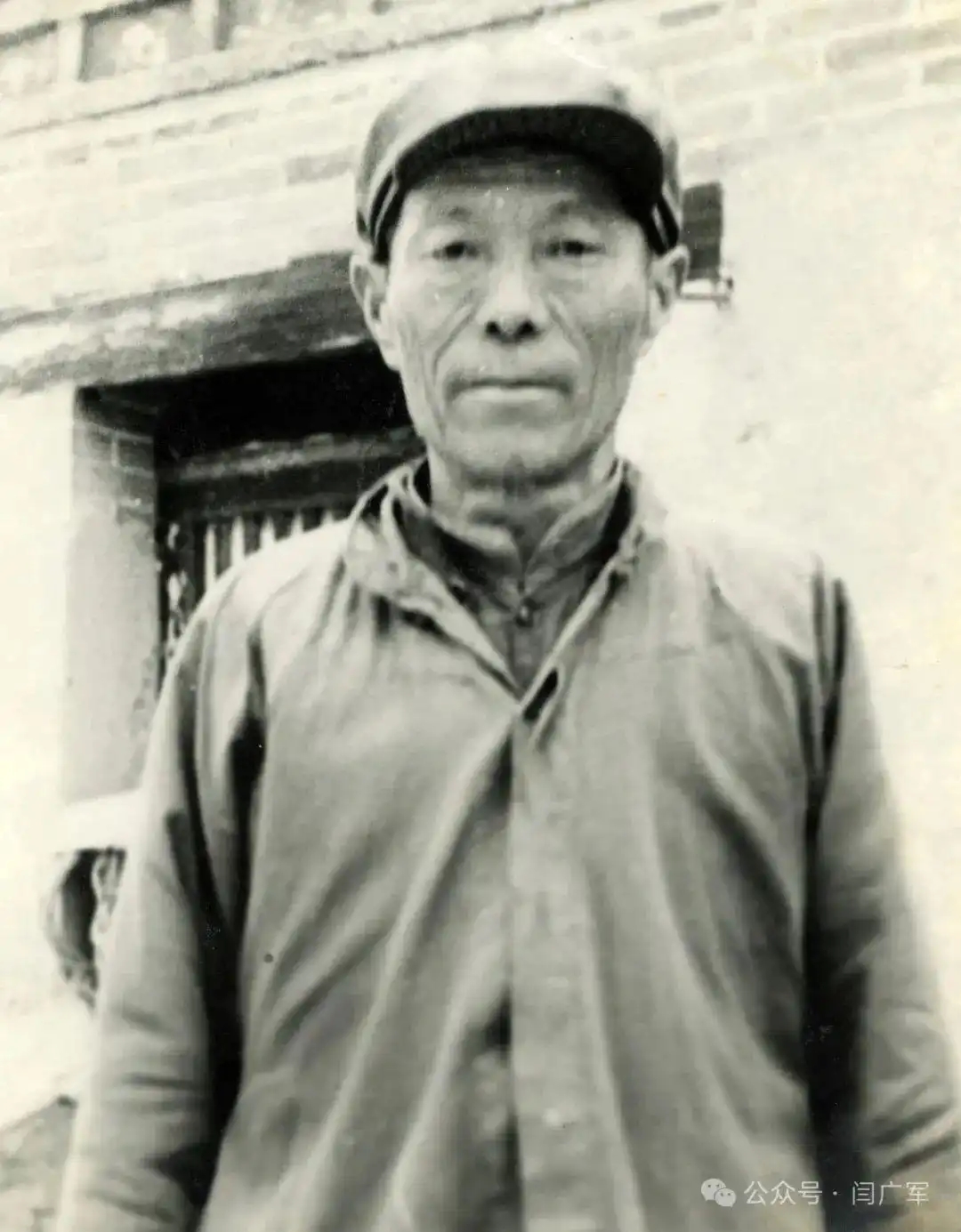

【图为活捉国民党军长胡林聪的商亳鹿柘县民兵排长王克进】

我打量着这两个化了装的人:一个40来岁,面色红润,营养良好,矮胖,穿一件又脏又旧褪了色的兰棉袄,手里拿着一个黑窝窝头在吃;另一个20多岁,瘦长脸,高个子,穿了一件黑棉袄,破旧,大小很不合体,手里拿着一个白面包子在吃着。这两个人见了我,精神有点紧张。我问他是干什么的,他俩说是从国民党部队里逃出来的;年纪大的说他在某团当军需,年轻的说当事务长。

我对他们说:“47军副军长李家英已经被俘,我刚把他们送走,你们认识吗?”那位年纪大的听了这话,神情为之一惊。当时我看到这个情况,心想这个人一定认识李家英,我即带着这两位“客人”,直奔枣子集。

晚餐,我准备了几个菜、面条,还有酒,请这两位“客人”赴宴,还请郑道宗同志等陪“客”。席间,我们边吃边谈,实际是边问。年纪大的承认他是团的军需主任;年轻的沉默不语,不再承认什么。我和他们谈到国民党,谈到战争,谈到蒋介石。

年纪大的军官承认国民党确实腐败了,不行了,对战争他也认为失败已成定局;他不赞成蒋介石,但对说蒋介石投靠美国,丧权辱国,他倒不以为然。他反问:“你们为什么还把旅大交给苏联?”他懂得很多,和我们辩论,讲辩证法。

经过这次宴会,我对这两位“客人”有了进一步了解。特别对年纪大的军官,在我脑子里形成了一个概念:“不是高级特务,就是高级军官”。这就是我的判断。

第二天,我即派连指导员带一个排把这两个人押送永城,交分区司令部。我给地委书记、分区政委寿松涛写了一封详细的信,说明我对这两个人的判断,请他专门组织人审查,万勿轻易放掉。果然不出所料,经分区审问特别是俘虏辨认,那位年纪大的团军需主任,原来是孙元良兵团41军中将军长胡临聪,那位年轻的则是一位上校工兵营营长。

在三台楼民兵抓住胡临聪的同时,全县区乡武装和民兵对逃出的国民党散兵也捉了三四百人。我们把逃兵中的青年人送到前方,补充了野战军。

【1984年清明节,原商亳鹿柘边区县老干部到枣集革命陵园扫墓,二排右1为王克进,右2是朱跃振】

三分区司令部为表彰我县大队和三台楼民兵歼灭国民党突围部队以及活捉两个蒋军军长的功绩,向全分区各县发了通报,进行了表扬,并给县大队和三台楼民兵各记大功一次,还授予三台楼民兵“英雄民兵”的光荣称号,奖枪8支、牛10头。

摘自孙清淮1985年8月20日纪念文章《商亳鹿柘县的解放斗争》,标题为编辑所加。

(编辑/七台八景)

特别声明:本文仅供交流学习,版权归属原作者所有,如标注来源错误或侵犯了您的权益告知,我们即时删除。